■兩會話題

藍天、白雲,北京人在兩會期間呼吸到了難得的好空氣,但霧霾依然是兩會上揮之不去的熱點問題。很多人在琢磨,上世紀70年代的藍天白雲如今怎麼成了奢望。有人在抱怨中高呼,把高污染的鋼鐵廠、水泥廠統統關掉、停掉,空氣質量就好了。可治霾真是這樣“一關了之”那麼簡單嗎?

全國人大代表、科技部黨組成員王志學近日接受科技日報記者採訪時表示,經濟快速發展帶來的大氣污染問題,先行工業化國家也曾經歷過,如洛杉磯、倫敦、巴黎、日本東部沿海工業帶及德國魯爾工業區。這些城市徹底根治霧霾用了20—30年時間。治霾是系統工程,我們需要用科學的態度對待,不可簡單的“一關了之”,更不可能“一蹴而就”,必須調整優化能源結構和產業結構,從源頭抓起。

能源結構調整是重中之重

關於PM2.5主要化學成分和來源,我國科學界的認識基本一致。京津冀地區PM2.5的主要來源包括燃煤、機動車、工業、揚塵、生物質燃燒。

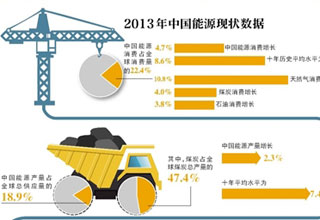

燃煤的大量使用是造成我國霧霾來源的最大一宗。中國的能源狀況是“富煤少油貧氣”,這種狀況下,煤不能不用,但該怎麼用?王志學建議,應減少煤炭的直接使用,對煤炭進行清潔利用。“發展基於煤炭高效轉化的煤制清潔燃氣,是能源低碳化和清潔化的重要途徑之一,它可促進能源結構轉型,改善我國大氣環境。”

據了解,清潔燃氣利用過程中,一氧化碳、粉塵、二氧化硫等排放強度比煤直接燃燒排放強度低得多,可有效控制霧霾形成。

隨著經濟快速增長,減排壓力徒增,我國對天然氣等清潔能源的需求量也呈爆發式增長。2012年我國天然氣用量約1670億立方米,進口佔三分之一。預計到2020年我國天然氣消費總量將達4000億立方米,缺口至少在1500億立方米左右,如果全都依賴進口,將大幅抬高國際市場價格,這是我們無法承受的,也存在能源安全隱患。

近幾年,國家對發展煤制清潔燃氣和生物質燃氣在技術和產業方面已經進行了超前部署,技術成熟度、產業發展和商業模式都有許多成功范例,這為實施清潔燃氣發展打下了良好基礎。

此外他建議提高水電、風電、太陽能可再生能源的利用和核電等能源所佔比例。“隻有燃煤為主的能源結構真的改變了,才能把PM2.5的源頭控制住。治霾要在能源結構調整上下大工夫。”王志學說。

產業結構調整是長期努力方向

霧霾當前,鋼鐵、水泥、平板玻璃、焦炭等產業成為眾矢之的,呼吁關停之聲一片,可是簡單的關停,大量的人去哪裡就業?王志學認為這樣的狀況下正好是倒逼調整產業結構的機遇。

“就像網上說的那樣,誰都想呼吸30年前的空氣,可誰都不想過30年前的生活。”王志學說,改革開放以來,經濟快速發展帶來了人民生活的極大改善。不能把治霾與經濟發展簡單矛盾化。“要治霾必須調整產業結構,讓高污染的產業在政府引導下,根據市場需求轉為其他產業。如果說為了要藍天白雲,我們就什麼產業都不要了,什麼都不發展了,那就有些‘因噎廢食’了。”

王志學說,工業化過程中的產業結構調整,將是我們治霾過程中長期努力的方向,這其中既有三次產業結構間的變動,也有產業內部,特別是工業內部結構高級化的演變,這個時間跨度可能需要數十年。

行業節能減排潛力極大

鋼鐵、有色、化工、建材等高耗能行業能源消耗佔我國工業能耗比重超過60%,而單位產品能耗仍遠高於發達國家水平。如2010年我國鋼鐵大中型企業鋼可比能耗比國際先進水平高10%左右。資源能源利用率的低下,造成了大量的污染物排放。

“這些行業依靠科技進步節能減排都有極大的空間。發電用煤,每度電少用10克煤,算下來也是個不小的數字。”王志學說,先進技術與落后技術相比,在能耗和排污方面具有明顯優勢,可實現的節能減排潛力很大。因此,加快產業技術進步,大力推廣節能減排先進適用技術,大幅度降低單位產品能耗和污染物排放,是當前和今后相當長時期工業節能減排的主攻方向。

採訪結束時,王志學說:“空氣對大家是公平的,每個人都是霧霾貢獻的一份子,怎麼恢復過去的好空氣,誰都應該作出貢獻。有霧霾的時候誰都罵,但買汽車的時候又都要買大排量,如果這樣的狀況能改變,可能我們的藍天也會早一天來。”

(來源:科技日報)

分享到人人

分享到人人 分享到QQ空間

分享到QQ空間

恭喜你,發表成功!

恭喜你,發表成功!

!

!